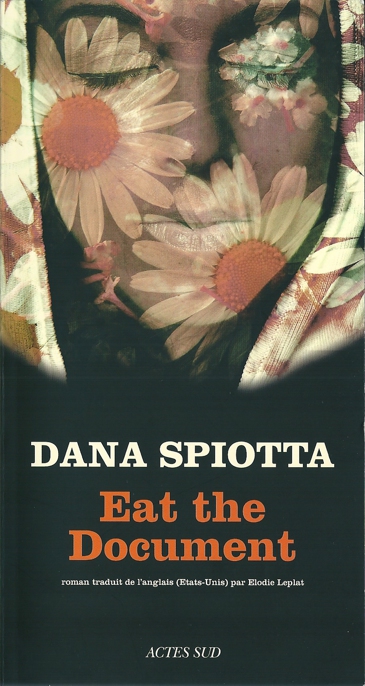

Eat the Document

Dana Spiotta

Eat the document

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Élodie Leplat

Actes Sud (2010)

à Robert Spiotta et Emmline Frasca

1972

PAR CŒUR

UNE VIE PEUT

facilement devenir maudite.

Mary l’avait bien compris. Ses erreurs — innombrables — lui avaient servi de leçon. Elle savait tout de la vie qui se défait : d’abord, oublie tes proches. Ta famille. Ton amant. Étape la plus difficile. Ensuite, trouve-toi un endroit, ailleurs, où... comment était-ce formulé, déjà ?... où tu es un parfait inconnu. Où tu ne possèdes rien. Bien. Ensuite — étape la plus étrange —, oublie ton histoire, dans les moindres détails.

Quoi d’autre ?

Elle avait découvert, quoi qu’on puisse penser, que n’avoir rien à perdre n’est pas très différent de n’avoir rien du tout. (Or il y avait bien quelque chose à perdre, même à ce moment-là, quelque chose d’énorme ; c’est pourquoi le fait d’être inconnu, sans domicile, n’avait jamais ressemblé à la liberté.)

L’étape étonnante, effrayante, désagréablement psychédélique : tu perds ton nom.

Cette toute première nuit, Mary avait fini par s’asseoir sur un lit dans une chambre de motel, après un fébrile voyage en train, sous des cieux qui s’assombrissaient et à travers un paysage qui lui était de moins en moins familier. Son anxiété ne l’avait pas empêchée d’être bercée par le cliquetis régulier des rails sous les roues ; un calme étrange l’enveloppait pendant les longues minutes qui s’écoulaient entre chaque arrêt en gare, où elle s’attendait à ce que quelqu’un vienne vers elle, le doigt pointé, quelque officiel intransigeant, impassible. Entre ces moments paisibles — ou presque — et tous les autres, elle s’évertuait à paraître normale. C’est seulement lorsqu’elle tentait de bouger qu’on remarquait à quel point elle tremblait. Cela la minait, ce manque d’assurance si manifeste. Elle s’efforçait de rester immobile.

Cinq frontières d’États plus loin, elle avait tendu l’argent pour la chambre : anonyme, cellulaire, silencieuse. Les yeux fixés sur le reçu qu’elle serrait dans sa main, 15 septembre 1972, elle avait pensé : première journée. Chambre 12 : premier lieu.

Même là, au beau milieu de nulle part, à l’abri d’une chaîne et d’un verrou, elle vérifiait deux fois les issues et fermait les rideaux. Impossible de se doucher : elle s’attendait presque à voir la porte de la salle de bains s’ouvrir tandis qu’elle se tiendrait debout, nue, prise au dépourvu. Au lieu de dormir, elle s’allongeait sur les couvertures, face à l’entrée, prête à bondir. Douches lit nudité sommeil : c’est comme ça que cela arriverait, elle en était persuadée, le film défilait sous ses yeux. Elle le voyait au ralenti, sans paroles, puis en accéléré, deux fois la vitesse normale, ponctuée de chocs et de verre brisé. Tu n’as pas vu les photos du matelas de l’activiste Fred Hampton ? Bien sûr qu’elle les avait vues. Ils les avaient tous vues. Elle ne se rappelait plus si sur les clichés le corps se trouvait toujours sur le lit, en revanche elle se souvenait parfaitement des draps à moitié défaits, des rayures et des coutures miteuses du matelas découvert, maculé de taches. Le tout photographié dans le style noir et blanc blafard de Weegee, qui semblait souligner le bain de sang et le désordre des couvertures auxquelles on s’était agrippé. Elle imaginait les draps mis en boule à la dernière seconde, afin, peut-être, de protéger la personne maudite allongée sur le lit. Gestes que Hampton avait effectués non pour parer au coup de feu, bien sûr, mais pour parer sa terrible, son ultime nudité.

“Cheryl”, dit-elle tout haut. Non, jamais. Soda à l’orange. “Nathalie.” Il fallait les prononcer à haute voix, positionner les lèvres pour former le son et expirer. Tous les noms sonnaient bizarrement lorsqu’elle s’y prenait ainsi. “Sylvia”, un prénom de star du cinéma, trop artificiel. Trop inhabituel. Les gens pourraient s’en aviser. Le remarquer, poser des questions. “Agnès.” Trop vieux. “Mary”, murmura-t-elle. Mais c’était son vrai nom, ou plutôt son nom

originel.

Elle avait juste besoin de le prononcer.

Elle était assise sur le rebord du lit, sur une courtepointe en chenille beige à franges aux fils décousus, vêtue d’un peignoir éponge, qu’elle avait eu l’idée d’acheter lorsque, plus tôt dans l’après-midi, elle s’était procuré le reste de ses affaires. Elle avait pensé qu’un bain l’apaiserait un peu et il lui semblait important de se pelotonner ensuite dans un peignoir. Elle s’exécuta donc, s’immergea dans la baignoire après l’avoir nettoyée. Les yeux rivés sur la porte ouverte de la salle de bains, attentive à ne pas éclabousser, elle s’efforçait de déterminer la provenance de chaque bruit qu’elle entendait. Elle se rasa les jambes puis se frotta les mains avec une petite brosse à ongles, également achetée ce jour-là. Ensuite, elle se passa du fil dentaire entre les dents et se lava la langue avec sa brosse à dents neuve. Elle s’occupait des détails de présentation habituels avec une attention rare : d’instinct, elle savait qu’il existait un rapport étroit entre lesdits détails et le maintien de sa santé mentale, ou du moins de sa présence d’esprit. Sinon elle eût pu se contenter de rester paralysée au sol, dans son jean sale, à renifler et sangloter jusqu’à ce qu’on vienne l’arrêter. Saleté et inertie sont liées. La propreté, et en particulier la propreté personnelle, constituait un rempart à la folie. Une affirmation de contrôle. Même lorsqu’on est au beau milieu du chaos, terrifié, le rituel de la toilette irradie et protège. De l’avis de Mary, beaucoup de gens se méprenaient là-dessus. Rebelle, la négligence, peut-être, mais jamais libératrice. En fait, la jeune femme était persuadée que négliger son hygiène vous rendait vulnérable au monde extérieur, à tous les éléments externes qui essayaient de s’insinuer en vous.

Les genoux serrés contre la poitrine, elle fixait sans la voir la télé mise en sourdine. Ongles propres sans vernis, uniformes et lisses. Jambes rasées, parfumées avec de l’huile pour bébé aux reflets gras, mais exhalant une odeur poudreuse et familière. Elle inspirait profondément, la tête posée sur les genoux, et se recroquevillait. N’était-elle pas une minuscule boule humaine ? Une poussière d’être au cœur d’un pays aux mille facettes, immense, parcouru d’autoroutes ? Rempli d’endroits génériques, anonymes et sûrs, exactement comme celui-ci.

Elle pensa à des noms de gens célèbres, des noms d’auteurs, de professeurs, aux noms qu’elle inventait pour ses futurs bébés quand elle avait huit ans. Abby, Blythe, Valerie, Vita, Tuesday, Naomi. Elle enfila un T-shirt trop grand et un petit slip propre en coton, taille 34, imprimés de grosses pensées pastel. Elle pensa à des noms d’amies et de

pom-pom girls.

À des noms de fleurs et d’héroïnes romanesques. Elle mangeait du beurre de cacahuète étalé sur du pain blanc et buvait du jus d’orange à même la brick. Elle était affamée, chose très inhabituelle chez elle. Elle enfourna une énorme bouchée suivie d’une grande lampée, le goût sucré et pulpeux se mélangeant à la pâtée gluante et collante. Puis elle recommença l’opération sans même attendre d’avaler. Je serai peut-être grosse, dans ma nouvelle vie. Elle se mit alors à glousser, et la mixture beurre de cacahuète-pain-jus d’orange se bloqua un instant dans sa gorge, lui coupant la respiration. Elle s’imagina avec indifférence mourir étouffée dans cette chambre de motel. Elle déglutit, riant de plus belle, tout haut. C’était dingue, cette hilarité brève et soudaine en comparaison du bruit sourd et monotone de la télévision. Elle entendait l’air se forcer un passage à travers ses poumons et sa gorge. Montant le volume, elle s’abîma dans la contemplation de l’écran.

Jim Brown parlait à Dick Cavett. L’acteur portait une combinaison-pantalon blanche moulante ornée d’un liseré beige et d’une large ceinture en cuir tanné glissée dans les passants cousus au-dessus de la taille. Les deux hommes sirotaient une boisson dans des tasses surdimensionnées, blanches elles aussi, qu’ils reposaient entre eux, sur une table en métal de la même couleur, en forme de champignon. Brown souriait, charmeur, et ne cessait d’affirmer — avec une élocution parfaite — son respect et son soutien pour son ami le Président.

Un bout de papier rayé dans un carnet à spirale, un stylo bille. Karen Black. Mary Jo Kopechne. Joni Mitchell. Martha Mitchell. Joan Baez. Jane Asher. Joan, c’est pas si mal. Linda McCartney. Joan McCartney. Joan Lennon. Mais bien sûr. Ça plairait à Bobby, ça. Elle s’attendait presque à ce qu’il la contacte — mais elle savait qu’il ne le ferait pas, pas pendant un moment en tout cas. À 23 heures, elle changea de chaîne pour regarder les informations, essayer de voir si lui, ou l’un d’entre eux, avait été identifié ou arrêté. Jane Fonda, Phoebe Caulfield, Valerie Solanas. Elle aimait ces noms-là. Interdiction de faire référence de quelque manière que ce fût à son véritable patronyme. Brigitte, Hannah, Tricia. Surtout, ne joue pas au plus fin. Lady Bird. Pat. Pff !

“Tu n’es plus la Mary des banlieues chic. Tu es Freya de la marge”, avait dit Bobby. Ils étaient assis en tailleur sur un tapis fait main qu’il avait acheté en Espagne. Elle y avait passé de nombreuses nuits agenouillée, à se défoncer et à en examiner les motifs des heures durant. Des motifs mauresques à la Moebius qui vous emportaient dans des cercles de derviche avant de vous ramener au point de départ ; des motifs peints aux pluvieuses couleurs européennes incongrues — des verts et des jaunes sourds — voisinant avec des bannières aux allures impériales, royales, régimentaires, et autres dessins semblables à des écussons. Le tapis n’était pas authentique, mais la personne qui l’avait tissé s’était évertuée à en donner l’impression, avait étudié les vestiges de conquêtes, d’exils et de colonies. Il jurait, détonnait comme le font souvent les objets véritables. C’était ce que Mary et Bobby possédaient de plus beau, ils s’asseyaient souvent dessus, près de leur lit, un simple matelas posé au sol, dépourvu de cadre comme de sommier. Tous les enfants qu’elle connaissait dormaient par terre ; atténuant ainsi la séparation entre leur lit et le reste du monde. Près du sol, elle se sentait plus en sécurité. Qu’en était-il d’une culture où les gens s’asseyaient par terre en tailleur, sur de superbes tapis ? Y avait-il des cultures horizontales et des cultures verticales ? Était-il gratuit et naturel de vivre plus près de la terre, ou simplement plus mesquin ? Était-ce bien, mieux, ou seulement différent pour quelqu’un ?

“Et toi, tu m’appelleras comment ?” avait-elle demandé, la tête appuyée contre le dos de Bobby. Il portait souvent des débardeurs très fins et légèrement côtelés ; pressée contre lui, elle respirait son parfum à la fois piquant et sucré. Hasch, encens, transpiration.

Les yeux fermés dans son lit de motel, elle essayait de se le représenter. Bobby lui paraissait exotique et beau, non pas tant dans l’ensemble que dans les détails. Plus elle se rapprochait, plus il devenait séduisant. Sa peau, tout sauf rougeaude, avait une légère teinte olivâtre : une peau si lisse au toucher que Mary en sentait sur ses propres doigts ou ses lèvres la moindre aspérité ; une peau si claire, si fine qu’on voyait le sang de Bobby battre à ses poignets, à ses tempes et à son cou. Et bien que la jeune femme n’eût jamais été dingue des boucles folles des longs cheveux noirs de son ami, lesquels poussaient plus en épaisseur qu’en longueur, elle adorait la façon dont elles lui glissaient entre les doigts pareilles à de la soie quand elle passait la main dans sa chevelure ; la tension de ses épaules, aussi, quand elle se pressait contre elles, et la manière dont, à la lumière de la bougie, elle voyait sa peau à elle, blanche — sa main fine, par exemple — contre la peau sombre du large dos de Bobby, et chaque fois cela la surprenait, ce contraste entre eux. Elle se sentait alors délicate, voire fragile, et elle aimait ça. Elle n’était pas censée éprouver ce sentiment, mais c’était le cas. Ils passaient énormément de temps ensemble, s’habillaient et parlaient de la même façon — jusqu’à leurs rires qui se ressemblaient — , était-ce la raison pour laquelle il était si agréable de se sentir différent d’une manière tangible ?

“Tu m’appelleras Mary ? Au moins lorsque nous sommes à la maison, au lit ?

— Non, seulement Freya. Et toi tu devras m’appeler Marco. Dans ce genre d’activités, on ne peut pas utiliser son vrai nom. Jamais. Si tu veux changer de vie, commence par changer de nom.

— Un nom de guerre ? Ce n’est pas un peu ridicule ?

— Toutes les cultures ont leurs cérémonies de baptême. On te donne un nom, mais après c’est toi qui le choisis. Cela fait partie de la transformation vers l’âge adulte. On te dit qui tu es, mais ensuite c’est toi qui en décides. Un peu comme la confirmation, ou le mariage.

— Mais ce n’est pas moi qui ai choisi. C’est toi.

— Je t’aide. La première étape, c’est de s’inventer un nouveau patronyme. Combatif, courageux.

— Un nom bolchevique ? avait demandé Mary, sourcils froncés.

— Non, de déesse nordique. De très grande prêtresse. De foudre. Un nom dont il faut être à la hauteur.”

Elle avait fermé les yeux et s’était appuyée contre lui.

“D’accord.

— Un nom qui respire l’agit-prop. Toujours deux syllabes et une voyelle à la fin. Freya, Maya, Silda. Marco, Proto, Demo. Si tu ne l’aimes pas, trouves-en un autre.”