Read Por qué fracasan los países Online

Authors: James A. Daron | Robinson Acemoglu

Por qué fracasan los países (25 page)

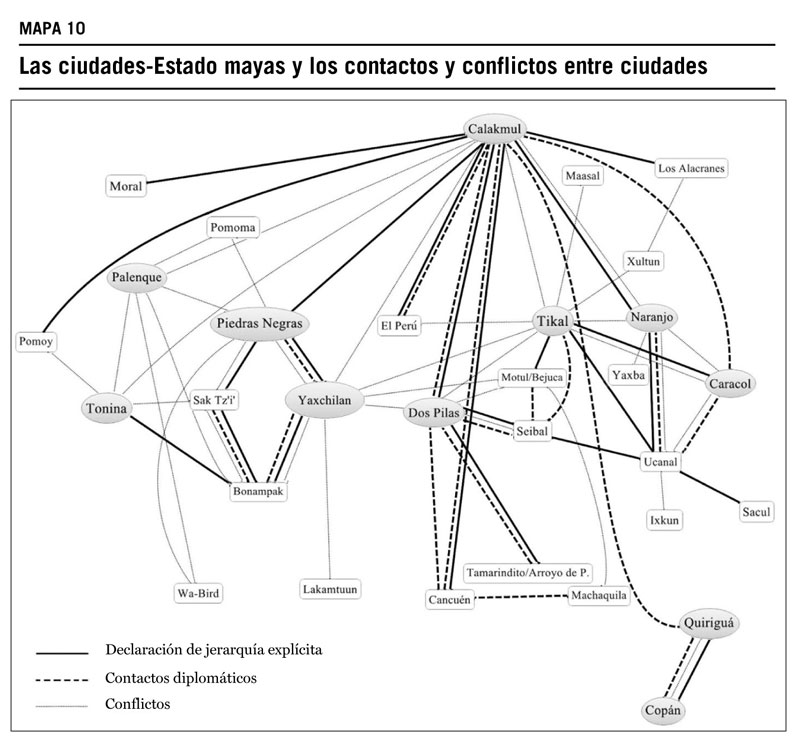

En el mapa 10 se muestran las ciudades mayas principales y los distintos patrones de contacto entre ellas tal y como las reconstruyeron los arqueólogos Nikolai Grube y Simon Martin. Estos patrones indican que, a pesar de que las ciudades más grandes como Calakmul, Dos Pilas, Piedras Negras y Yaxchilán tuvieran amplios contactos diplomáticos, algunas a menudo estaban dominadas por otras y también luchaban entre sÃ.

Â

Â

El hecho más importante del colapso maya es que coincide con el derrocamiento del modelo polÃtico basado en el

k'uhul ajaw.

Vimos que, en Copán, después de la muerte de Yax Pasaj en el año 810 d. C., no hubo más reyes. Aproximadamente en aquel momento, los palacios reales fueron abandonados. A unos 32 kilómetros al norte de Copán, en la ciudad de Quiriguá, el último rey, Jade Cielo, ascendió al trono entre 795 y 800 d. C. El último monumento datado es del año 810 d. C., según la cuenta larga, el mismo año en el que murió Yax Pasaj. Poco después, la ciudad fue abandonada. Por toda la zona maya, se repite esta historia: las instituciones polÃticas que habÃan proporcionado el contexto para la expansión del comercio, la agricultura y la población desaparecieron. Los tribunales reales no funcionaban, los monumentos y los templos no se tallaban y los palacios se vaciaron. A medida que se deshacÃan las instituciones polÃticas y sociales, revirtiendo asà el proceso de centralización estatal, la economÃa se contrajo y la población descendió.

En algunos casos, los principales centros se hundieron debido a la violencia generalizada. La región de Petexbatún de Guatemala (donde los grandes templos posteriormente fueron derribados y su piedra que utilizada para construir amplias murallas defensivas) proporciona un ejemplo claro. Como veremos en el capÃtulo siguiente, fue muy parecido a lo que sucedió en el Imperio romano. Más tarde, incluso en lugares como Copán, en los que hay menos signos de violencia en el momento del colapso, muchos monumentos fueron dañados o destruidos. En algunos lugares, la élite perduró incluso tras el derrocamiento inicial del

k'uhul ajaw.

En Copán hay pruebas de que continuó erigiendo edificios durante, como mÃnimo, otros doscientos años antes de desaparecer definitivamente. En otros lugares, las élites parecen haberse ido al mismo tiempo que el señor divino.

Las pruebas arqueológicas existentes no nos permiten llegar a una conclusión definitiva sobre por qué el

k'uhul ajaw

y las élites que lo rodeaban fueron derrocados y las instituciones que habÃan creado los mayas en la era clásica desaparecieron. Sabemos que tuvo lugar en el contexto de intensas guerras entre ciudades y parece probable que la oposición y la rebelión dentro de las ciudades, quizá dirigidas por distintas facciones de la élite, derrocaran la institución.

A pesar de que las instituciones extractivas que los mayas crearon suficiente riqueza para que florecieran las ciudades y la élite consiguiera ser rica y generara arte y edificios monumentales, el sistema no era estable. Las instituciones extractivas sobre las que gobernaba esta reducida élite crearon una importante desigualdad y, en consecuencia, generaron también la posibilidad de luchas internas entre aquellos que se podÃan beneficiar de la riqueza extraÃda al pueblo. Finalmente, este conflicto condujo a la ruina de la civilización maya.

Â

Â

¿Qué va mal?

Â

Las instituciones extractivas son muy habituales en la historia porque tienen una lógica aplastante: pueden generar cierta prosperidad limitada y, al mismo tiempo, repartirla entre una pequeña élite. Para que se dé este crecimiento, debe haber centralización polÃtica. Una vez que existe, el Estado (o la élite que lo controla) normalmente tiene incentivos para invertir y generar riqueza, animar a los otros a invertir para que el Estado pueda extraer recursos de ellos e incluso imitar algunos de los procesos que normalmente pondrÃan en marcha los mercados y las instituciones económicas inclusivas. En las economÃas de plantaciones caribeñas, las instituciones extractivas adoptaron la forma de una élite que utilizaba la coacción para obligar a los esclavos a producir azúcar. En la Unión Soviética, adoptaron la forma del Partido Comunista, que reasignaba recursos de la agricultura a la industria y estructuraba algún tipo de incentivos para los gestores y los trabajadores. Como hemos visto, estos incentivos fueron debilitados por la naturaleza del sistema.

El potencial para crear un desarrollo extractivo da impulso a la centralización polÃtica y es la razón de que el rey Shyaam deseara crear el reino de Kuba, y probablemente explica por qué los natufienses en Oriente Próximo fijaron una forma primitiva de ley y orden, jerarquÃa e instituciones extractivas que, finalmente, conducirÃan a la revolución neolÃtica. Asimismo, también es probable que hubiera procesos similares que socavaran la aparición de sociedades estables y la transición a la agricultura en América, y se puede ver en la civilización sofisticada que construyeron los mayas en las bases establecidas por las instituciones muy extractivas que coaccionaban a muchos para provecho de sus reducidas élites.

Sin embargo, el desarrollo generado por las instituciones extractivas es muy distinto del que se crea bajo instituciones inclusivas. Lo más importante es que no es sostenible. Por su propia naturaleza, las instituciones extractivas no fomentan la destrucción creativa y generan, en el mejor de los casos, solamente una cantidad limitada de avance tecnológico. Por lo tanto, el desarrollo que crean dura mientras duran dichas instituciones. La experiencia soviética es un ejemplo claro de este lÃmite. La Unión Soviética generó un crecimiento rápido ya que pronto se puso al dÃa de algunas de las tecnologÃas avanzadas del mundo y asignó recursos del muy ineficiente sector agrÃcola al sector industrial. Al final, los incentivos en todos los sectores, desde la agricultura hasta la industria, no pudieron estimular el avance tecnológico. Esto tuvo lugar solamente en algunos núcleos en los que se dirigÃan los recursos y donde la innovación era fuertemente recompensada debido a su papel en la competencia con Occidente. Sin embargo, el desarrollo soviético, a pesar de ser rápido, estaba condenado a durar poco, y ya perdÃa impulso en la década de los setenta.

La falta de innovación y destrucción creativa no es la única razón por la que existen lÃmites graves al crecimiento bajo instituciones extractivas. La historia de las ciudades-Estado mayas ilustra un fin más siniestro y, por desgracia, más común, de nuevo implÃcito en la lógica interna de las instituciones extractivas. Como éstas crean beneficios significativos para la élite, habrá fuertes incentivos para que otros luchen para sustituir a la élite actual. Por lo tanto, las luchas internas y la inestabilidad son rasgos inherentes de las instituciones extractivas y no solamente crean más ineficiencias, sino que también suelen revertir la centralización polÃtica, en ocasiones incluso conduciendo al fracaso total de la ley y el orden y al caos, como experimentaron las ciudades-Estado mayas tras su éxito relativo durante la era clásica.

Aunque sea inherentemente limitado, el crecimiento bajo instituciones extractivas puede parecer espectacular cuando está en marcha. Muchas personas de la Unión Soviética y muchas más en el mundo occidental se quedaron asombradas con el crecimiento soviético de los años veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta e incluso setenta del siglo

XX

, de la misma forma que las fascina el ritmo vertiginoso del crecimiento económico chino actual. Sin embargo, como comentaremos con más detalle en el capÃtulo 15, China, bajo el control del Partido Comunista, es otro ejemplo de sociedad que experimenta un crecimiento bajo instituciones extractivas y es igualmente improbable que genere un desarrollo sostenido a menos que emprenda una transformación polÃtica fundamental hacia instituciones polÃticas inclusivas.

El distanciamiento

Â

Â

Cómo se convirtió Venecia en un museo

Â

El grupo de islas que forman Venecia, en el extremo norte del mar Adriático, posiblemente fueran, en la Edad Media, el lugar más rico del mundo, con el conjunto más avanzado de instituciones económicas inclusivas apoyadas por la inclusividad polÃtica naciente. Venecia logró su independencia en el 810 d. C. en lo que resultó ser un momento fortuito. La economÃa de Europa se estaba recuperando del declive que sufrió tras el hundimiento del Imperio romano y reyes como Carlomagno estaban reconstituyendo un poder polÃtico central fuerte. Aquello condujo a la estabilidad, a una mayor seguridad y a la expansión del comercio, y Venecia estaba en una situación única para aprovecharlo. Era una nación de navegantes, situada justo en mitad del Mediterráneo. De Oriente llegaban especias, productos fabricados por los bizantinos y esclavos. Venecia se hizo rica. En el año 1050, un siglo después del inicio de su expansión económica, tenÃa una población de cuarenta y cinco mil personas, cifra que aumentó en más del 50 por ciento, a setenta mil en el año 1200. En 1330, la población habÃa vuelto a aumentar otro 50 por ciento, a ciento diez mil; Venecia era entonces tan grande como ParÃs y probablemente tres veces mayor que Londres.

Una de las causas principales de la expansión económica de Venecia fue una serie de innovaciones contractuales que hicieron que las instituciones económicas fueran mucho más inclusivas. La más famosa fue la

commenda,

un tipo de sociedad por acciones rudimentaria que se formaba solamente mientras durara una única misión comercial. En la

commenda

participaban dos socios, uno «sedentario», el que permanecÃa en Venecia, y otro que viajaba. El socio sedentario ponÃa capital en la empresa, mientras que el socio que viajaba acompañaba a la carga. Normalmente, el socio sedentario ponÃa la mayor parte del capital. Los jóvenes emprendedores que no tenÃan riquezas podÃan entrar asà en el negocio del comercio viajando con la mercancÃa. Era una de las principales formas de ascenso social. Si habÃa pérdidas, se repartÃan de acuerdo con el capital que habÃan puesto los socios. Si se ganaba dinero, los beneficios se basaban en dos tipos de contratos de

commenda

. Si la

commenda

era unilateral, el mercader sedentario proporcionaba el 100 por ciento del capital y recibÃa el 75 por ciento de los beneficios. Si era bilateral, el mercader sedentario proporcionaba el 67 por ciento del capital y recibÃa el 50 por ciento de los beneficios. Al estudiar documentos oficiales, se observa lo potente que era la

commenda

para fomentar el ascenso social. Estos documentos están llenos de nombres nuevos, personas que hasta entonces no habÃan figurado entre la élite veneciana. En documentos gubernamentales de 960, 971 y 982, el número de nombres nuevos es del 69, 81 y 65 por ciento, respectivamente, de los registrados.

Esta inclusividad económica y el ascenso de nuevas familias a través del comercio obligaron al sistema polÃtico a ser más abierto todavÃa. El dux, que gobernaba Venecia, era elegido de por vida por la Asamblea General, que representaba a todos los ciudadanos, aunque en la práctica estaba dominada por un grupo de familias poderosas. El dux tenÃa mucho poder, pero con el tiempo lo fue perdiendo poco a poco debido a los cambios de las instituciones polÃticas. A partir de 1032, el dux fue elegido junto con el Consejo Ducal de nueva creación, cuya tarea era garantizar que aquél no llegara a tener un poder absoluto. El primer dux asediado por este Consejo, Domenico Flabianico, era un rico mercader de seda de una familia que no habÃa ocupado ningún alto cargo con anterioridad. Tras el cambio institucional, se produjo una enorme expansión del poder mercantil y naval de Venecia. En 1082, la ciudad consiguió amplios privilegios comerciales en Constantinopla y se creó un barrio veneciano en aquella ciudad que rápidamente llegó a tener diez mil habitantes venecianos. Vemos en este caso que las instituciones económicas y polÃticas inclusivas empezaban a trabajar conjuntamente.

La expansión económica de Venecia, que creó más presión para el cambio polÃtico, explotó después de los cambios en las instituciones polÃticas y económicas cuando el dux fue asesinado en 1171. La primera innovación importante fue la creación de un Gran Consejo que se convertirÃa en la fuente definitiva de poder polÃtico en Venecia a partir de aquel momento. El Gran Consejo estaba formado por quienes ocupaban cargos en el Estado veneciano, como los jueces, y estaba dominado por los aristócratas. Además de los titulares de los cargos, cada año eran nombrados cien miembros nuevos del Consejo por parte de un comité de nombramiento cuyos cuatro integrantes eran elegidos por sorteo por el Gran Consejo existente. Posteriormente, el Consejo también elegÃa a los miembros para dos subconsejos, el Senado y el Consejo de los Cuarenta, que tenÃan encomendadas varias tareas legislativas y ejecutivas. El Gran Consejo también elegÃa al Consejo ducal, que se amplió de dos a seis miembros. La segunda innovación fue la creación de otro consejo, elegido por el Gran Consejo por sorteo, para nombrar al dux. A pesar de que la elección debÃa ser ratificada por la Asamblea General, como solamente nombraban a una persona, en la práctica la elección del dux estaba en manos del Consejo. La tercera innovación fue que el nuevo dux debÃa jurar el cargo y atenerse al poder ducal. Con el tiempo, aquellas limitaciones se ampliaron continuamente, con lo que el dux que hubiera en aquel momento tuvo que obedecer a los magistrados y, posteriormente hacer que sus decisiones fueran aprobadas por el Consejo Ducal. Ãste también adoptó el papel de garante de que el dux acatara todas las decisiones del Gran Consejo.

Estas reformas polÃticas condujeron a otras innovaciones institucionales: en el ámbito jurÃdico, la creación de magistrados, tribunales, tribunal de apelación y nuevas leyes relativas a la bancarrota y al contrato privado independientes. Estas nuevas instituciones económicas venecianas permitieron, a su vez, la creación de nuevas formas de negocios legales y nuevos tipos de contrato. Hubo una rápida innovación financiera que, en realidad, supuso el inicio de la banca moderna en esta época en Venecia. La dinámica de Venecia hacia unas instituciones totalmente inclusivas parecÃa imparable.

Sin embargo, Venecia estaba sometida a una gran tensión. El crecimiento económico al que daban apoyo las instituciones venecianas inclusivas iba acompañado de destrucción creativa. Cada nueva ola de jóvenes emprendedores que se hacÃan ricos a través de la

commenda

o de otras instituciones económicas similares tendÃa a reducir los beneficios y el éxito económico de las élites establecidas. Y no solamente redujo sus beneficios, sino también su poder polÃtico. Por lo tanto, las élites del Gran Consejo siempre tuvieron la tentación, si podÃan hacerlo y no sufrir consecuencia alguna, de cerrar el sistema a los nuevos candidatos.

Al principio, los miembros del Gran Consejo se elegÃan cada año. Como vimos, a finales del primer año, se eligieron cuatro electores al azar para proponer a cien miembros durante ese año, que eran elegidos automáticamente. El 3 de octubre de 1286, se propuso al Gran Consejo cambiar las reglas de manera que los nombramientos tuvieran que ser confirmados por una mayorÃa en el Consejo de los Cuarenta, que estaba estrechamente controlado por las familias de la élite. Esto habrÃa dado a esta élite poder de veto sobre los nuevos nombramientos para el Consejo, lo que no habÃan tenido anteriormente. La propuesta fue rechazada. El 5 de octubre de 1286, se presentó otra propuesta, y esta vez fue aprobada. A partir de aquel momento, habrÃa una confirmación automática de una persona si sus padres y abuelos habÃan servido en el Consejo. En caso contrario, era necesaria la confirmación del Consejo Ducal. El 17 de octubre, se aprobó otro cambio de las reglas que estipulaban que el Consejo de los Cuarenta, el dux y el Consejo Ducal debÃan aprobar cualquier nombramiento para el Gran Consejo.

Los debates y las enmiendas constitucionales de 1286 presagiaban la

serrata

(«el cierre») de Venecia. En febrero de 1297, se decidió que quien hubiera sido miembro del Gran Consejo en los cuatro años anteriores recibirÃa automáticamente un nombramiento y su aprobación. A partir de entonces, los nuevos nombramientos tenÃan que ser aprobados por el Consejo de los Cuarenta, pero solamente con doce votos. Después del 11 de setiembre de 1298, los miembros y sus familias actuales ya no necesitaban confirmación. El Gran Consejo se cerraba para los de fuera, y los titulares iniciales se habÃan convertido en una aristocracia hereditaria. Esto se selló en 1315, con el Libro d'Oro, el registro oficial de la nobleza veneciana.

Los que no pertenecÃan a la nobleza naciente no dejarÃan que sus poderes se erosionaran sin oponer resistencia, y las tensiones polÃticas fueron aumentando sin parar entre 1297 y 1315. El Gran Consejo respondió parcialmente a estas demandas haciéndose más grande. En un intento de neutralizar a sus adversarios más locuaces, pasó de 450 a 1.500 miembros. Pero esta expansión fue complementada por la represión. En 1310, se introdujo por primera vez una fuerza policial, y hubo un aumento constante en la coacción doméstica, sin duda como forma de solidificar el nuevo orden polÃtico.

Tras la implantación de la

serrata

polÃtica, el Gran Consejo pasó a adoptar una

serrata

económica. Al establecimiento de instituciones polÃticas extractivas, le siguió el cambio a instituciones económicas extractivas. Lo más importante es que se prohibió el uso de los contratos de

commenda

, una de las grandes innovaciones institucionales que habÃa hecho rica a Venecia. Y no deberÃa ser una sorpresa: la

commenda

beneficiaba a los nuevos mercaderes y, a partir de aquel momento, la élite establecida intentó excluirlos. Aquél era solamente un paso hacia instituciones económicas más extractivas. El siguiente paso se dio cuando, a partir de 1314, el Estado veneciano empezó a controlar y nacionalizar el comercio. Organizó galeras estatales para que se dedicaran al comercio y, a partir de 1324, empezó a recaudar elevados impuestos a quienes querÃan dedicarse a esa actividad. El comercio a larga distancia se convirtió en dominio exclusivo de la nobleza, y aquello fue el principio del fin de la prosperidad veneciana. Cuando las principales lÃneas de negocios pasaron a estar monopolizadas por aquella élite cada vez más reducida, empezó el declive. Venecia iba camino de convertirse en la primera sociedad inclusiva del mundo, pero cayó por un golpe. Las instituciones polÃticas y económicas se hicieron más extractivas y la ciudad empezó a experimentar el declive económico. En el año 1500, la población se habÃa reducido a cien mil habitantes. Entre los años 1650 y 1800, mientras Europa crecÃa rápidamente, Venecia se empequeñecÃa.

Actualmente, la única economÃa de Venecia, aparte de algo de pesca, es el turismo. En lugar de ser pioneros en rutas comerciales e instituciones económicas, los venecianos hacen pizza y helados, y soplan cristal de colores para hordas de extranjeros. Los turistas acuden a ver las maravillas del perÃodo anterior a la

serrata

de Venecia, como el palacio del dux y los leones de la catedral de San Marcos, saqueados de Bizancio cuando Venecia dominaba el Mediterráneo. Venecia dejó de ser un motor económico y se convirtió en un museo.

Â

Â

En este capÃtulo, nos centramos en el desarrollo histórico de instituciones en distintas partes del mundo y explicamos por qué evolucionaron de formas diferentes. En el capÃtulo 4, vimos cómo las instituciones de Europa occidental se diferenciaban de las de Europa oriental y cómo las de Inglaterra divergÃan de las del resto de Europa occidental. Fue consecuencia de pequeñas diferencias institucionales, en su mayorÃa causadas por la deriva institucional que interactuaba con coyunturas crÃticas. Por lo tanto, resultarÃa tentador pensar que estas diferencias institucionales son la punta de un iceberg histórico profundo y que, debajo del agua, encontraremos instituciones inglesas y europeas que se alejan inexorablemente de las de los demás lugares, según acontecimientos históricos que se remontan a milenios. Como se suele decir, el resto es historia.

Pero el caso es que no es asÃ, por dos motivos. En primer lugar, los movimientos hacia las instituciones inclusivas, tal y como muestra nuestro análisis de Venecia, pueden ser revertidos. Venecia llegó a ser próspera. Sin embargo, sus instituciones polÃticas y económicas fueron derrocadas, y esa prosperidad cambió por completo. Actualmente, solamente es rica porque muchas personas que consiguen ingresos en otros lugares optan por ir a gastarlos allà para admirar su glorioso pasado. El hecho de que las instituciones inclusivas puedan cambiar totalmente de rumbo muestra que no existe un proceso acumulativo simple de mejora institucional.

En segundo lugar, las pequeñas diferencias institucionales que tienen un papel crucial durante las coyunturas crÃticas son efÃmeras por naturaleza. Como son pequeñas, se pueden revertir, y reaparecer y revertirse de nuevo. En este capÃtulo, veremos que, a diferencia de lo que se esperarÃa de las teorÃas de la situación geográfica o de las culturas, Inglaterra, donde tuvo lugar el paso decisivo hacia instituciones inclusivas en el siglo

XVII

, era un páramo, no solamente en los miles de años posteriores a la revolución neolÃtica en Oriente Próximo, sino también a principios de la Edad Media tras la caÃda del Imperio romano de Occidente. Las islas Británicas eran marginales para los romanos, y, sin duda, tenÃan menos importancia que Europa occidental, el Norte de Ãfrica, los Balcanes, Constantinopla u Oriente Próximo. Cuando el Imperio romano de Occidente se hundió en el siglo

V

a. C., Gran Bretaña sufrió el declive más absoluto. No obstante, las revoluciones polÃticas que aportarÃa finalmente la revolución industrial no se producirÃan en Italia, en TurquÃa ni en la Europa continental occidental, sino en las islas Británicas.